近年、退職代行サービスの利用が急増しており、特に大型連休明けにその依頼数がピークに達する現象が話題となっています。なぜ従業員は退職を決意し、どのような心理がその背景にあるのでしょうか?

本記事では、離職に至る心理的要因を行動経済学の観点から分析し、企業が実践できる具体的な離職防止策を探ります。

現状維持バイアスやサンクコスト効果といった行動経済学の理論を活用することで、従業員のエンゲージメントを高め、離職率を低下させるためのヒントを提供します。

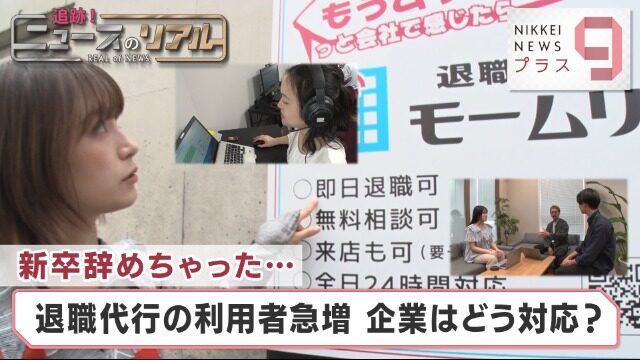

退職代行利用が急増する背景と課題

退職代行サービスの利用増加の背景

退職代行サービスの利用が急増している背景には、社会的な意識変化や職場環境の問題が複雑に絡み合っています。この現象は単なる一時的な流行ではなく、労働市場の変化や個人の価値観の多様化が影響しています。

特に、年末年始などの長期休暇明けは、退職代行サービスの利用が急増する時期として知られています。休暇中に仕事のストレスから一時的に解放され、家族や友人との交流を通じて新しい視点を得ることが、このような行動を促進しています。これらのタイミングでは、自身の現状を冷静に振り返り、職場を辞めることが合理的だと判断する人が増えます。

また、SNSやメディアで退職代行サービスが取り上げられることも利用拡大の要因です。

これにより、「退職代行」という選択肢が広く認識されるようになり、心理的な障壁が下がりました。特に「仕事を辞める際の精神的負担を軽減する」という明確なメリットが、多くの人に共感を呼んでいます。

さらに、現代の働き方改革の進展に伴い、労働者の権利意識が高まっています。ブラック企業やパワハラといった問題が報道される中で、自身の健康や幸福を優先する選択をする労働者が増えています。このような背景が、退職代行サービスの急増を支える基盤となっています。

離職の主な理由とその心理的要因

離職の理由は人それぞれですが、心理的安全性の欠如や過度なストレスが主な原因として挙げられます。様々な記事に登場するケースからも分かる通り、以下のような理由が典型的です:

- 職場環境の不備:

例えば、「職場で倒れた後も働かされた」というケースは、企業が従業員の健康や安全を軽視していることを示唆します。

- パワハラやいじめ

「上司が感情的で逆上する」「悪口の標的にされる」などの体験は、心理的安全性が欠如した職場の象徴です。

- 相談のしにくさ

「人前で元気を装い、相談できなかった」という状況は、社員が孤立し、心理的なサポートを得られない環境を反映しています。

これらの要因は、人間の基本的な欲求である「安心感」や「所属感」を損なうものです。特に心理学的な観点から見ると、職場での孤立感や恐怖感は、ストレス反応を引き起こし、結果として退職を決断させるトリガーとなります。

長期休暇明けに退職者が増える理由として、時間的な余裕が挙げられます。忙しい日常の中では退職を考える余裕がない一方で、休暇中は現状を再評価する時間が生まれます。この期間に「自分の働き方はこのままで良いのか」と問い直すことで、離職を決意する人が増えるのです。

行動経済学で読み解く離職のメカニズム

現状維持バイアスの影響

現状維持バイアスとは、現状を変えるリスクを過大評価し、現状を維持することのリスクを過小評価する心理傾向のことです。退職を考える際、多くの人がこのバイアスに囚われます。

例えば、新しい職場での人間関係や業務内容に不安を感じ、「今の職場にいたほうが無難だ」と考えがちです。しかし、現状維持バイアスの影響で、自分の成長機会を失い続けたり、過度なストレスを溜め込むリスクを見落としてしまいます。

長期休暇は、このバイアスを克服するきっかけとなります。普段のルーティンから離れ、別の視点から自身の状況を見つめ直すことで、「現状を変えるべきだ」という考えに至る人が増えるのです。

サンクコスト効果の作用

サンクコスト効果とは、過去に投資したコスト(時間や努力)を惜しみ、それを無駄にしたくないと感じる心理です。この効果が、離職をためらわせる大きな要因となります。

例えば、「ここまで頑張ったのだから、あと少し続ければ状況が改善するかもしれない」と考えるケースです。しかし、過去の努力は取り戻せないコストであり、それに囚われ続けると本来の自己利益を損なう可能性があります。

長期休暇は、このサンクコスト効果を一時的に緩和します。職場から物理的・心理的に離れることで、「これまでの努力を無駄にしたくない」という感情が薄れ、より客観的な意思決定が可能になるのです。

ロス・アバージョンと心理的負担

ロス・アバージョンとは、「得る喜び」よりも「失う痛み」を強く感じる心理傾向です。退職をためらう多くの人は、転職による不確実性を損失として認識し、現状を維持する選択をしがちです。

退職代行に関するある記事では、家族や友人との交流が「現状の損失」に気づくきっかけとなった例が挙げられていました。これにより、「退職しないリスク」への認識が高まり、結果的に退職を選ぶ動機が生まれたということです。

さらに、他者からの指摘は「リフレーミング効果」をもたらします。現状を「我慢すべきもの」から「改善すべき課題」に再定義することで、離職の決断を促進したと考えれられます。

離職防止に活用できる行動経済学の視点

参照点の再設定

参照点とは、意思決定時に比較の基準となる視点や価値観を指します。行動経済学では、参照点の変化が大きく意思決定に影響を与えるとされています。従業員が「退職」という選択を考える際、現在の職場環境や仕事の価値がどのように位置づけられるかが重要です。

例えば、従業員が現状を「不満足だが安定している」と認識している場合、参照点を「やりがいを感じる環境」「スキルを伸ばせる職場」に設定することで、職場への再評価を促すことができます。このために有効なのがキャリア面談や目標設定の場です。

上司や人事が個々の従業員の価値観や目標をヒアリングし、彼らが現職における成長機会を認識できるよう導くことが、参照点の再設定に繋がります。

サンクコストを活用した動機づけ

サンクコスト効果をポジティブに活用することで、従業員の動機づけを高めることが可能です。これまでに積み上げてきたキャリアやスキルを「無駄にしたくない」という心理を刺激し、職場に留まる理由を提供します。

具体的には、過去の成果を可視化する方法が有効です。例えば、従業員が関与したプロジェクトの成功事例や業務改善の実績を社内で共有し、それが組織にとってどれだけ貢献したかを明示します。

これにより、従業員は自分の価値を再認識し、「さらに貢献したい」という意欲を持つことが期待されます。

社会的証明の力でエンゲージメントを向上

社会的証明とは、「他者が行っている行動を正しいとみなす心理的傾向」です。この効果を利用して、従業員エンゲージメントを向上させることができます。

例えば、社内での成功事例を共有することは非常に効果的です。優れたパフォーマンスを発揮しているチームや個人の取り組みを社内イベントやニュースレターで取り上げ、「自分も同じように評価されたい」という心理を刺激します。

また、社員同士のポジティブな相互評価を促進する文化を作ることで、個人の努力が組織全体に影響を与えると感じられるようになります。

離職率を低下させる実践的施策

心理的安全性を高める組織作り

心理的安全性とは、個人が「この場で自分らしく振る舞っても大丈夫だ」と感じられる状態を指します。心理的安全性の高い組織では、従業員が安心して意見を述べたり、ミスを恐れずに挑戦することができます。

この環境を作るためには、以下の施策が有効です:

上司が従業員の意見を真摯に受け止める姿勢を示す

従業員の意見を真摯に受け止めることで、心理的安全性が向上し、率直な意見交換が可能になります。上司が具体的なアクションを示すことで、信頼関係が強化されます。

フラットな組織文化を醸成し、意見交換を活発化させる

階層にとらわれないフラットな組織文化は、従業員の主体性を引き出し、建設的な意見交換を促進します。これにより、職場全体の活性化が期待されます。

匿名の相談窓口やフィードバックシステムを整備する

匿名で意見を伝えられるシステムは、従業員が安心して問題を共有できる環境を作ります。これにより、潜在的な課題の早期発見が可能になります。

離職リスクを可視化する仕組み

離職リスクを可視化することで、問題を早期に発見し、対応策を講じることが可能です。データ分析を活用し、従業員の働き方や満足度を定期的にモニタリングする仕組みを構築します。

例えば、以下のような指標を活用します:

勤怠データ

勤怠データの分析は、離職リスクの早期発見に役立ちます。例えば、遅刻や欠勤の増加は、職場への不満やストレスの可能性を示唆します。

勤怠データではなく、日々提出する日報からでも社員の状態を把握することも可能です。

いずれにしても、毎日何かしらの記録を取り続けることが重要です。

1on1面談

1on1面談では、従業員一人ひとりの目標や課題を確認できます。個別対応を通じて、適切なフィードバックと支援を提供し、モチベーションを維持します。

記録だけでは気づかぬ点を1on1を通して具体化・可視化し、社員の中で本当にネックになっていることを丁寧に引き出して、互いに共有します。

離職防止に向けた未来展望とまとめ

行動経済学と心理学を組み合わせたアプローチ

行動経済学のフレームワークと心理学の知見を組み合わせることで、離職防止施策をより効果的に設計できます。例えば、現状維持バイアスを克服するためにポジティブな選択肢を提示したり、参照点の再設定を行うことで、従業員の意識を変えるサポートが可能です。

弊社では社外1on1トレーナーとして、こうした科学的手法を活用し、従業員の内面にアプローチすることで、個々の課題解決や目標達成を支援します。

持続可能な人材育成と雇用のあり方

最終的に、離職率を下げる取り組みは、持続可能な人材育成と雇用の仕組みの再構築に繋がります。従業員一人ひとりが自身の成長を実感し、やりがいを持てる環境づくりは、企業の成長に直結します。

社外1on1トレーナーとして関わることで、従業員のキャリアに寄り添い、継続的な成長をサポートできます。例えば、個別面談を通じて従業員の目標設定や課題の明確化を行い、それに応じたフィードバックと具体的なアクションプランを提供することで、モチベーションの維持と離職防止を実現します。

まとめ:御社と従業員の架け橋として

離職率を下げるためには、心理的安全性の高い職場環境の整備と、行動経済学に基づいたエンゲージメント向上の取り組みが重要です。社外1on1トレーナーとしての私たちは、これらの施策を企業ごとにカスタマイズし、従業員の内面に深く向き合い、寄り添うサポートを提供します。

結果として、企業と従業員の相互信頼を強化し、個人と組織がともに成長する仕組みを築くお手伝いをします。ぜひ、私たちと一緒に持続可能な人材育成の未来を創り上げましょう。