価格や機能での差別化が難しいAI時代、企業の行方を左右するのは「経営者の物語」です。膨大な情報が溢れるいま、本当に人の心を動かすのは、独自の歴史や価値観、そしてブランディングへのこだわり。

顧問編集という外部の視点を活かせば、経営者自身が気づかなかった強みを引き出し、“この会社だから選びたい”と感じさせる強力なブランドを築けます。

本記事では、なぜ「想い」が差別化の鍵になるのか、具体的な背景とメリットを掘り下げて解説します。ここにこそ、AIには真似できない独創性と説得力が宿ります。

「差別化できない…」と悩む経営者が増えている

いま、多くの経営者が口を揃えて言うのが「価格や商品機能では差別化が難しくなった」という悩みです。

あるデータによれば、約68%の経営者が「競合他社との差別化に頭を抱えている」と回答しています。商品やサービスそのものは質が高いのに、“何をどう発信すれば自社の魅力が伝わるのか分からない”という状況に陥っているのです。

実際、私たちのまわりには同じような機能・価格帯・デザインの商品やサービスがあふれており、消費者側からすると「どこも大差ない」と感じることがしばしばあります。こうした中で企業は「うちのサービスは本当に優れている」と叫びたくても、響きづらい環境に置かれているわけです。

なぜ、差別化が難しくなったのか?

- 情報の氾濫

ここ20年間でインターネット上の情報量は1万倍にも増えたと言われています。SNS、動画プラットフォーム、ブログ、ニュースサイト…あらゆるチャネルから膨大な情報が流れ込み、消費者は“見きれないほどの選択肢”をいつでも手にできるようになりました。

- 機能やスペックのコモディティ化

テクノロジーの進化は素晴らしい半面、どの企業も一定水準以上の技術やサービス品質を持つようになりつつあります。価格や機能面での差異が縮まりやすく、目立ちづらいのです。

結果、「商品自体は良いのに、どんな魅力をどう伝えればいいか分からない」というジレンマが経営者の悩みとして浮上しているのです。

ショート動画や“バズり”は一過性──本質的なアピールとは?

近年、ショート動画やSNS上での“バズり”が注目を集めています。確かに一時的な話題性は企業名を広めるチャンスになりますが、一瞬のブームが去ると忘れられてしまうケースも多いです。特に日々新しい情報が流れ込むSNSの世界では、「瞬間的にいいねが集まっても、そこから継続的なファンや顧客に繋がらない」ということが少なくありません。

流行に流されるだけでは響かない理由

- 企業の“核”が見えない

バズる動画や派手なキャンペーンを打ち出しても、そこに企業のストーリーや理念が伴っていないと「ただ面白かった」で終わってしまいます。

- 消費者の記憶に留まらない

目新しさだけを追ったコンテンツは膨大な情報のなかにすぐ埋もれます。持続的なブランドイメージを築くのが難しいのです。

だからこそ、いま最も重要視されているのは、サービス提供者自身、ひいては経営者自身の“共感や信頼、共鳴を生む情報発信”と言われています。ターゲットとなる読者・顧客が「この会社は自分と価値観が合いそう」「応援したい」と感じられる情報を届けることが、埋もれず長く支持されるための鍵になります。

AIでは生み出せない“人間らしい物語”が差別化になる

「ここ数年のAI技術の進歩はめざましい」という話をよく耳にします。確かに文章生成AIなどは大量のデータから推測し、整合性のある文章をあっという間に作り出せます。では、経営者の情報発信にもAIを使えばいいじゃないか…と思われる方もいるかもしれません。

しかし、AIには不得意な領域が存在します。とりわけ「経営者の人生や想いを、どこまで深く汲み取り、独自の価値として言葉に落とし込むか」という部分は、機械学習にとってハードルが高いのです。

共感や信頼関係は“生身のやりとり”が必須

たとえば、経営者が幼少期に大きな挫折を経験して、それがビジネスの原点になっているケースはよくあります。しかし、単にテキストデータとして残されていないエピソードや、“言葉にならない感情の揺れ”は、AIが自動で引き出すことはできません。個別の人生や体験に付随する感情の深みが、AIの自動文章だけでは十分に表現できないわけです。

オリジナリティは経営者の個性から生まれる

AIの強みは「膨大なデータからパターンを導き、文章や画像を生成する」ことにあります。一方で、経営者が抱く独創的なアイデアや個性、予測不可能なひらめきは、データの集合体だけでは再現しきれない場合が多いです。むしろ、個人の人生経験から生まれるユニークな視点こそが、競合他社との最大の差別化ポイントになり得ます。

倫理観と社会的責任

ビジネスを進めるうえで避けて通れないのが、倫理や社会への責任です。AIはプログラムされたアルゴリズムに従って情報を生成するため、どうしても「ここは社会的影響が大きいかもしれないから書き方に配慮しよう」といった“人間的な判断”が難しい。企業や経営者が本当に大切にすべき価値観を滲ませる文章は、やはり人間の感覚や経験がないと難しいのです。

人生の深みを表現するには“ヒト”が必要

ビジネスを起こすに至った道のり、試行錯誤、敗北からの再起…。これらは書いてしまえば数行ですむかもしれませんが、そこには言い表せない熱や人間模様が含まれているものです。AIが関与しにくい“微妙なニュアンス”や“感情の揺れ”をすくい上げ、言葉に変えるのはやはり生身の人間だけが持つ芸当と言えるでしょう。

情報過多の時代にこそ“経営者の想い”が武器になる

情報が溢れた時代、消費者は「どの情報が信用できるのか」を模索しています。裏を返せば、“信用できる情報を発信できる企業”こそが有利に立つのです。たとえば同じ商品でも、提供する経営者のストーリーや価値観を知ると、人は「ここから買いたい」「この会社を応援したい」と思うようになります。

68%の差別化困難=「経営者の個性」で差別化できる余地がある

先ほどのデータ、「68%の経営者が差別化に悩んでいる」という事実は裏を返せば、「実はまだ多くの企業が“経営者の物語”を活かしきれていない」とも言えます。機能・価格の競争に陥っている会社ほど、経営者の想いや志を上手に発信できていない可能性が高い。そこを掘り下げるだけで、大きな差別化になるかもしれません。

“想い”を伝えれば、記憶に残る

人はストーリーに共感し、応援したくなり、時に“ファン”へと変化します。短い一過性のバズとは異なり、深く刺さった共感は長期的に顧客や協力者を引き寄せるのです。

「情報の本質は、いつの時代も共感・信頼・共鳴だ」という言葉がありますが、大量のデータに埋もれていても、人間の本能的な部分は変わらない──だからこそ、経営者の物語が持つインパクトはますます大きくなるのです。

経営者の物語を“引き出す”編集のチカラ

ここで注目されるのが「顧問編集」という存在です。(本記事では、わかりやすく“顧問編集者”という呼び方を使います。)

従来、企業の広報や宣伝は「自社の情報を伝える」ことが主体でしたが、深いインタビューや対話を通じて「経営者の人生やビジョンをストーリ化して発信する」という活動は、一般的な広報やPRとは一線を画します。

外部編集者がもたらすメリット

- 経営者自身では気づけない“当たり前”を価値化

経営者にとっては日常的なエピソードが、実は外部の人から見ると非常にユニークだったりします。第三者視点が加わることで、“社長にしかない強み”が浮き彫りになります。

- 取材という形で、深い部分まで聞き出す

「なぜその事業を始めたのか?」「幼少期のどんな体験が影響しているのか?」「社員に一番伝えたいメッセージは?」こういった質問は、外部の編集者だからこそ率直に投げかけられます。これによって、経営者自身が忘れていた原体験に気づいたり、思いがけないストーリーが引き出されたりするのです。

- “言葉にできない”を言葉に変える

経営者が頭の中で描いている大きなビジョンも、必ずしも言葉として整理されているわけではありません。ここで編集者が「これはこういう形で伝わりやすいと思います」と翻訳し、一般の読者でも理解しやすい文章・構成へ落とし込みます。

このように、“深掘り取材”と“客観的編集力”が合わさることで、まだ表に出ていない経営者の人生や想いが具体的な言葉として世の中に届けられるようになるわけです。

続きを読む: 【経営者の物語で差別化】AI時代に必要なブランディングと顧問編集の力

「この人にお願いしたい」と思わせる“人間味”の演出

前半では「経営者の物語を引き出す顧問編集者の存在意義」について触れてきました。ここからは、もう少し具体的に“人間味”の演出がなぜ大切なのかを掘り下げていきます。

「機能の良さ」だけでは人は動かない

商品やサービスのカタログ的な情報は、ある意味AIでもまとめられる領域です。

たとえば「この機能が優れている」「使いやすいデザイン」「他社よりもコストパフォーマンスがいい」といった説明は、客観的事実としてまとめやすいからです。

しかし、いざ消費者が「どの商品を選ぶか」「どんな企業から買うか」を決めるとき、理屈以外の要素が大きく作用します。たとえば、その企業が大切にしている価値観や社会的姿勢、経営者の人間性などに共感できると、「多少高くても、ここから買いたい」と思うのが人間心理です。

さらに昨今、消費者や投資家の視点は「この会社は社会に何をもたらそうとしているのか?」「どんなビジョンを掲げているのか?」という点に向けられがちです。企業価値を判断するときに、商品スペック以上に経営者の人格や理念を重視する例は少なくありません。

“人柄”をどう見せるか──経営者の言葉が最大の武器

経営者のメッセージを発信するとき、単に「うちはこんな思いでやっています」と言葉を並べても、読み手に実感が湧かないことがあります。それは抽象度が高すぎるから。たとえば「人を幸せにしたい」「社会に貢献したい」というフレーズ自体は、どんな企業も掲げ得る一般論になりがちです。

そこでカギになるのが“具体的なエピソード”です。

- 幼少期、どんな経験があったからこそ「人を幸せにしたい」と思うようになったのか

- 会社を設立した当初、どんな挫折や苦労を味わい、それをどう乗り越えたのか

- 人を育成するポリシーや職場環境のエピソードには、どんな価値観が反映されているのか

こうした具体例や体験談が入ると、抽象的な理念に“人間らしい血が通う”のです。顧問編集者は、この部分を取材・インタビューによって引き出し、あたたかみや説得力を持つ文章へと編集します。

結果、「経営者と直接話したわけじゃないのに、なんだかこの会社の人柄が見えてきた」という読者の感覚を生み出し、「この人にお願いしてみたい」「この人と仕事をしたら面白そう」と思わせるわけです。

“眼前可視化”──言葉にならないビジョンを形にする

経営者と直接やりとりをする編集者の仕事は、インタビューでネタを集めるだけではありません。最大の腕の見せどころは「得た情報をどう整理し、どんな構成で世に出すか」という点にあります。

ここでキーワードになるのが、前半でも少し触れた“眼前可視化”という考え方。つまり、頭の中や感情の中にある漠然としたイメージを、目に見える形(文章や図解)として提示し、経営者自身にも再認識してもらうプロセスを指します。

経営者が「気づいていない強み」をあぶり出す

- 質問を投げかける段階

たとえば「これまで一番大きな決断をしたのはいつか?」「その時の心境は?」といった問いは、経営者があまり意識していなかったエピソードを呼び起こすきっかけになります。

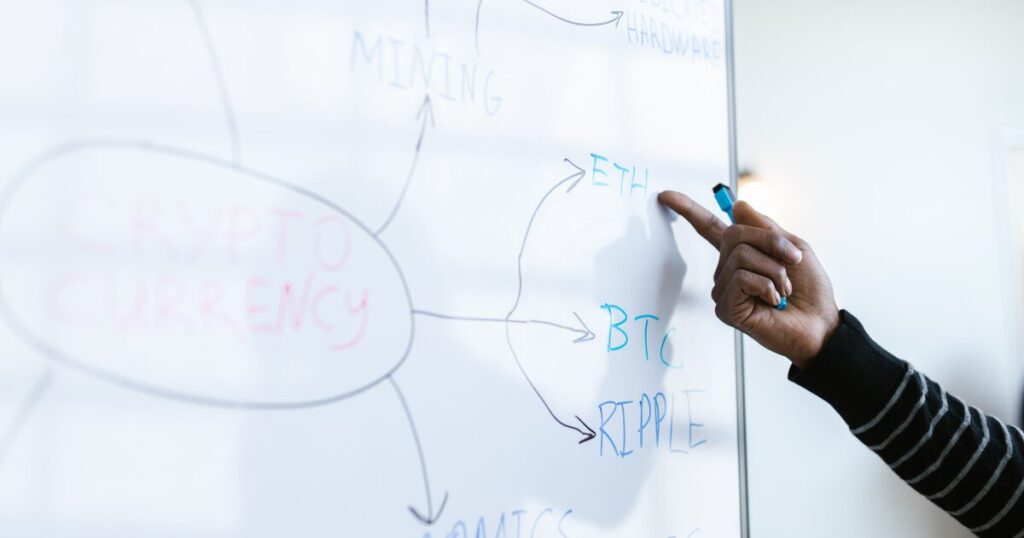

- 視覚化・聴覚化

インタビュー内容を文章に落とし込んだり、キーワードをマインドマップ化したりすることで、「自分はこんなに特徴的な体験をしていたのか」と経営者自身が驚くこともしばしばです。

- 編集者の客観的視点

当人にとっては当たり前の背景が、実は世間的には大きな強みだったりします。編集者が「それは面白いですよ、ぜひ打ち出しましょう」とフィードバックすると、**“ただの昔話”が“唯一無二の差別化要素”**として活用されるのです。

文章だけでなく、写真や動画でも可視化する

文章化されている情報はもちろん重要ですが、そこに写真や動画の演出が加わると読者の理解度や共感度はさらに上がります。

- たとえば、幼少期に強い影響を与えた場所や、会社設立時のエピソードを感じさせる場面を動画で撮影すれば、“言葉だけでは伝わりきらない空気感”が相手に届きやすい。

- 経営者の日常的な所作や表情を切り取った写真を見せることで、「こんな表情で仕事をしているんだ」「この社長、本当に楽しそうだな」という人柄が視覚に訴えかける。

弊社の顧問編集は、必要に応じてフォトグラファーやビデオグラファーと連携し、経営者の想いを多角的に表現します。これがブランドイメージを強化するうえで、非常に効果的なのです。

AI全盛の今こそ、“ストーリー”が企業の命運を握る

ビジネスの現場では、既にAIが様々な業務を高速化し、効率を高めています。マーケティングツールやデータ分析などで大きな成果を上げている事例も多数ありますが、だからこそ、独自の“人間らしさ”がブランドを支える時代に入ったとも言えます。

「AI vs. 人間」ではなく「AI+人間」の活用

AIは確かに便利ですが、結局のところ**人の心を動かす最終的な要素は“どんなストーリーを語るか”**です。AIを使って文章を自動生成することが増えたとしても、根底にある経営者や企業の独自性が薄ければ、読み手には画一的な情報としか映りません。

反対に、編集者が掘り下げた経営者の個性をベースにAIを活用すれば、より効果的に情報を届けられる可能性があります。たとえば基礎的な情報整理はAIに任せつつ、最終的な“深み”のあるメッセージは人間が手を加えて仕上げる、といった方法です。

「飽和時代」にこそ個性は強い武器

「これだけ同種のサービスが乱立するなら、どこで差をつければいいのか?」と悩む経営者も多いでしょう。そこで、“技術でも価格でもない差別化要素”として“経営者の想い”が脚光を浴びているわけです。

- 自社の理念や価値観、社会貢献に対する姿勢を語る

- 経営者本人の人生観やものづくりへのこだわりを語る

- 社員とのエピソードを通じて、「どんな社内文化を築いているのか」を具体的に示す

これらはすべて、誰にも真似できない唯一無二の物語として存在します。AIで大量に似たような記事が生成される状況だからこそ、個人の歴史や情熱がリアルに滲むストーリーは、読む人の胸に残りやすいのです。

質問の力:経営者自身も気づいていない“宝物”を掘り当てる

顧問編集者が行う仕事の大きな柱が「インタビュー」ですが、そのインタビューは決して形式的なものではありません。“深堀り質問力”こそ、経営者の隠れた魅力を浮き彫りにするための重要なスキルだからです。

一例:インタビューで使われる質問

- 幼少期に影響を受けた出来事は?

ここで、「自分の会社の理念は子どもの頃の体験が原点だった」と気づく経営者もいます。

- この事業を始めようと決めた“決定的な瞬間”は何?

話しているうちに、「あのときの挫折が転機だった」と初めて言語化できることもしばしば。

- 10年後、この業界はどうなっていると思う? その中で自社はどんな位置づけでありたい?

経営者のビジョンを知るだけでなく、「実はそこまで具体的に考えていなかった」ことに気づくきっかけにもなります。

顧問編集者は、これらの質問を投げかけながら“言語化されていない背景や感情”を丁寧に聞き出します。「なるほど、それは面白いですね。もう少し詳しく聞かせてもらえますか?」と掘り下げることで、当人すら見落としていた“宝物”を発見できるのです。

こうして集まった言葉のカケラをつなぎ合わせ、“ひとつの物語”として再構築する。これが、読者や顧客に響くコンテンツの源泉になります。

行動力と“現場主義”が生み出すリアリティ

顧問編集者の仕事は、インタビューした内容をテキストにまとめて「はい、納品」で終わりではありません。“現場に入り込んで成果を出す”ことが特徴です。

なぜ行動力が必要なのか?

- 絵空事で終わらせないため

どんなに良いメッセージを作っても、実際の社員や顧客が目に触れる場面(SNS投稿やHP更新)まで落とし込まれなければ意味がありません。

- リアリティの確認

言葉にしたビジョンが、社員の目にはどう映るのか? 社内コミュニケーションで共有されているのか? 実際の顧客に刺さっているのか? 編集者が現場の反応をチェックし、必要に応じて修正・ブラッシュアップしていきます。

ここでのポイントは、編集者自身が“書き手”であるだけでなく“行動する実務者”でもあるということです。写真撮影や動画制作チームとの連携、SNS運営のディレクションなども担いながら、経営者のストーリーを多方面に“発信”するところまで伴走します。

“経営者の想い”を発信する意義──応援と共感が生まれる

最後に、なぜそこまで“経営者の想い”を発信することが大事なのかを再確認しましょう。ポイントは「応援してくれる人や共感者を増やす」という目的にあります。

社員のロイヤルティ向上

経営者が自分の言葉で「なぜこの会社をつくったのか」「どこへ向かっていきたいのか」を発信すると、社員側も「社長の考えをちゃんと知れた」という実感を得られます。そこには**「もっと頑張ろう」**というモチベーション向上が自然に起こりやすいのです。

採用でのミスマッチを減らす

多くの企業が採用ページを作っていますが、「実際は社長が何を大切にしているのかよく分からない」「経営者の人柄が見えない」と感じる応募者は少なくありません。経営者の物語が明確になれば、応募者も「自分の価値観と合うかどうか」を判断しやすくなるため、採用のミスマッチを防ぎやすいメリットがあります。

ファンや顧客が生まれる

人は、単なる“モノ”や“スペック”よりも、“誰が作ったのか”に惹かれるものです。経営者の背景を知れば、製品やサービスにも愛着が生まれ、「応援したい」「この会社と長く関係を築きたい」というファン的な心理が働きます。

投資家や取引先にも響く“ストーリー”

投資家が企業を評価するとき、収益性や市場規模だけでなく「経営者の理念やビジョンに共感できるか」を見るケースが増えています。社会的責任や長期的なビジョンが明確であるほど、投資や協業を後押しするものだからです。顧問編集者が整理して発信した“ストーリー”は、こうした対外的な信頼獲得にも繋がっていきます。

まとめ:いまこそ“経営者の物語”で差をつける

情報量が1万倍に増え、AIが優れた文章や画像を瞬時に生成できる時代。そんな時代だからこそ、「ヒトの独創性」や「人生のストーリー」が大きな差別化ポイントになるのは、皮肉なようで自然な流れと言えるかもしれません。

- 競合との差別化に苦しむ企業ほど、経営者の人柄を出せていない

- AIで自動化できない部分=経営者の内面や経験にこそ個性が詰まっている

- 抽象的な理念を“普通の言葉”に翻訳し、伝え方をデザインするのが編集者の役割

顧問編集者による深掘りインタビューと“眼前可視化”のプロセスが整えば、“言葉にならないビジョン”をきちんと形にして、必要としている相手に届けられるようになります。結果として、共感と応援を得やすい企業イメージが形成され、採用力や営業力、ひいては売上にまで良い影響をもたらすでしょう。

いま、あなたの“想い”は伝わっていますか?

ここまで読んで、「うちの会社には社長の想いや歴史を語れるようなネタはない」と思われた方もいるかもしれません。ですが、実際にインタビューをすると**「そんな経験があったんですね! これは絶対にストーリー化したほうがいいです」**と編集者が興奮するようなエピソードがたくさん眠っているケースが珍しくありません。

つまり、どんな経営者・企業でも“出せる物語”は存在します。それを上手に発掘し、整理し、読者に響く形にコンテンツ化するのが人間の手による編集の妙技です。

結局、人は“人が好き”なんですよね。最後はやっぱり「この経営者と一緒に何かを成し遂げたい」とか「この人が作る製品だから買いたい」という気持ちで動く。その起点となる“人間らしさ”をいかに伝えられるかが、これからの時代を勝ち抜く企業のカギとなるのではないでしょうか。

あとがき:「想い」を大切に

今回のブログ記事では、顧問編集サービスがどんな価値をもたらすのか、その根本的な意義と背景を中心にお伝えしてきました。ここでは詳細な導入ステップやメニューの紹介を省きましたが、それは「本当に伝えたいのは、“どう言葉を紡ぎ、どう共感を生むか”という本質」だからです。

もしあなたが、

- 「商品やサービスに自信はあるが、うまくストーリーを発信できていない」

- 「経営者の人柄をもっと前面に出したいが、文章やビジュアルの編集方法が分からない」

- 「SNSやブログを続けているけれど、想定通りの成果につながらない」

と感じているなら、まずは経営者自身の物語に立ち返ってみてください。何が原点で、何を大切にしていて、これからどんな未来を実現しようとしているのか。そこにこそ、企業が長く支持されるためのヒントが眠っています。

いま一度、「経営者の想いは、本当に伝わっているのか?」と問いかけ、必要ならば顧問編集者や専門家の力を借りて言葉を磨くのも有効な選択肢です。そうすることで、あなたの会社を心から応援してくれるファンや仲間、投資家、そして熱意ある社員を増やすことができるでしょう。

AI全盛の時代でも、私たちは人間としての感情や物語に心を動かされる。 だからこそ、いまこそ“経営者の想い”を言葉に変えるプロセスに投資する意味があるのだと、この記事を通じて少しでも感じていただければ幸いです。

(※サービスの具体的なプランや導入方法については、ぜひ別途ご案内しているページをご覧ください。)